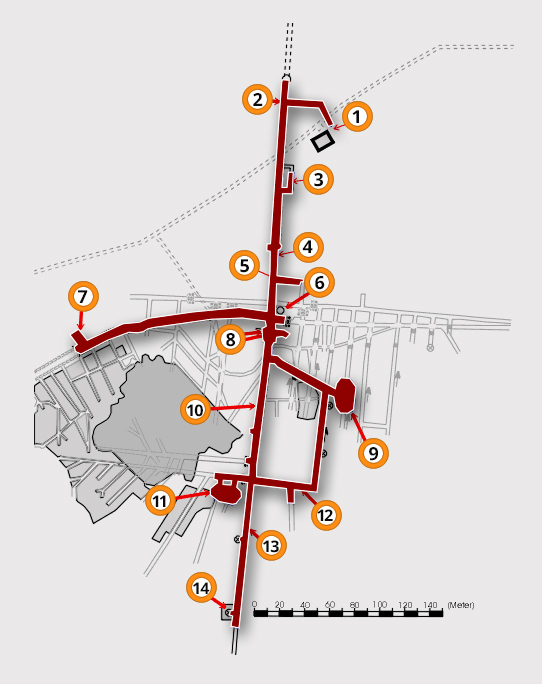

4_Lageplan

Vor der Einfahrt ins Bergwerk werden alle Besucher mit einem Schutzhelm ausgestattet. Zwar ist kaum zu befürchten, daß jemanden etwas auf den Kopf fällt, da in einigen Bereichen die Firste jedoch recht niedrig liegt, könnte man sich schon einmal den Kopf anstoßen. Der Helm schützt vor Verletzungen. Von hier aus geht es nun - zunächst mit merklichem Gefälle - hinab ins Bergwerk

Schon kurz nach dem Einfahren kommt man an diesem kleinen Barbara-Altar vorbei. Nach Abschluß der Aufwältigungsarbeiten haben die Mitarbeiter bei der Freilegung des alten Bergwerkes der Schutzheiligen aller Bergleute diesen Altar als Dank dafür errichtet, daß es während der mehrjährigen mühevollen Arbeiten zu keinem schwereren Arbeitsunfall gekommen ist

An dieser Stelle ist am Stoß (an der Seitenwand) ein typisches Beispiel für Kleinst-Tektonik zu sehen. Eine im Buntsandstein eigelagerte braune Tonschicht ist hier gefaltet und teilweise übereinander geschoben. Derartige Verschiebungen der Erdschichtungen gibt es heute immer wieder, allerdings in großem Stil, dann, wenn sich sogenannte Festlandplatten übereinander schieben. Meist ist dies dann mit größeren Erdbeben verbunden.

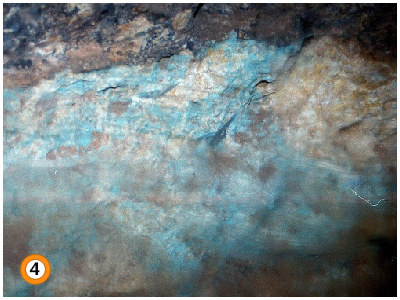

An dieser Stelle blüht am Stoß (an der Seitenwand des Stollens) Malachit aus. Malachit ist ein Kupfercarbonat, der hohe Kupfergehalt ist für die intensiv grüne Färbung verantwortlich.Bereits in der Antike wurde Malachit zu Zier- und Schmuckgegenständen verarbeitet.

An dieser Stelle führte bis 1953 eine Fahrt (Treppe) hinab zur zweiten Sohle. Diese Sohle wurde - wie auch die erste Sohle auf der sich die Besucher bewegen - 1953 mit Schlamm aus der Flotationsaufbereitung des Bergwerkes zugespült. Die erste Sohle wurde in den Jahren 1989 bis 1994 aufgewältigt (freigelegt), die zweite Sohle ist noch immer mit Schlamm verfüllt.

Nachdem bereits im vergangenen Jahrhundert der Betrieb in der Grube Günnersdorf eingestellt worden war wurde 1938 der Abbau wieder aufgenommen. Zu dieser Zeit wurde auch der Günnersdorfer Schacht geteuft. Nach der erneuten Einstellung des Bergbaubetriebes 1942 blieb der Schacht noch bis 1958 offen und wurde erst dann im Zusammenhang mit der endgültigen Stillegung des Mechernicher Bergwerkes verfüllt. Die Verfüllung ruht hier jedoch auf einer Betonplatte, nach unten ist der Schacht zur Wasserhaltung noch immer frei.

Im Jahr 1944 wurde die mittlerweile stillgelegte Grube Günnersdorf als Luftschutzanlage ausgebaut und genutzt. Außer einem großen Teil der Mechernicher Bevölkerung und der Belegschaft des Bleibergwerkes waren bis zum Ende des Krieges hier auch viele öffentliche Einrichtungen (Gemeindeverwaltung, Post, Ärzte) untergebracht, darunter auch Teile des Kreiskrankenhauses. Der zugänglich gemachte Raum wurde in dieser Zeit als Operationsraum genutzt.

Zum Transport des Haufwerkes (gelöstes erzhaltiges Material) wurden untertage verschiedene Arten von Transportwagen genutzt. Die im linken Bild gezeigte “Lore” wurde bei den Auwältigungsarbeiten im eingespülten Schlamm gefunden. Sie ist für den Mechernicher Bergbau eher untypisch, hier kamen überwiegend Förderwagen wie der im rechten Bild gezeigte zum Einsatz.

An dieser Stelle ist eine der für den Mechernicher Untertage-Bergbau typischen Abbaukammern zu sehen. Von ihrer Größe her ist sie jedoch eher unbedeutend. Am Rand der Weitung ist einiges Gezähe (Werkzeug der Bergleute) zur Ansicht ausgestellt.

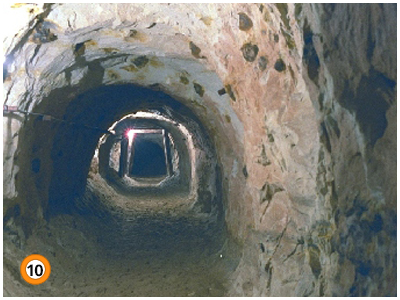

Der Buntsandstein des Mechernicher Bleiberges ist weitgehend stabil, dies bedeutet, daß nur dort verbaut und ausgebaut werden mußte, wo die Gesteinsschichtung durch Verwerfungen oder früheren Bergbau gestört war. Die obigen Bilder zeigen die typischen Strecken des Mechernicher Bergbaues.

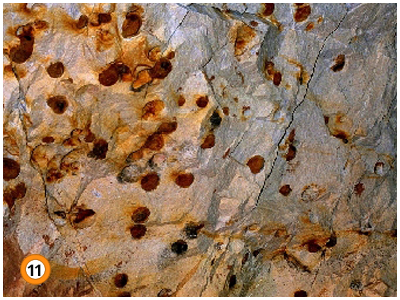

Der “Große Abbau” zeigt auf eindrucksvolle Weise wie hier in Mechernich Erz abgebaut wurde. Groß wie ein Kirchenschiff zeigt er aber auch, wie stabil der Buntsandstein im Mechernicher Bleiberg ist. An der Firste und am Stoß sind viele sog. “Tutten”, kugelförmige Eisenoxid- und Manganhydroxid-haltige Konkretionen zu finden.

Wo der Berg durch Störungen oder Verwerfungen instabil oder unsicher ist wird auf herkömmliche Weise mit Holz verbaut. Wegen der relative hohen Luftfeuchtigkeit im Bergwerk müssen diese Baue nach ca. 3 - 5 Jahren erneuert werden. Dies geschieht mit ehrenamtlichen Kräften, die dabei auf das “know how” ehemaliger Bergmänner zurückgreifen können.

Die Strecke zum Wetterschacht, der gleichzeitig Notausstieg ist, ist eine der Interessantesten und Schönsten im gesamten Besucherbergwerk. Da der ins Bergwerk eingespühlte Schlamm nicht in diese Strecke gelangen konnte, befindet sie sich exakt in dem Zustand, wie sie bei Stillegung des Bergbaubetriebes in der Grube Günnersdorf 1943 verlassen wurde. Neben vielfältigen unterschiedlichen Tutten, verschiedenen - teilweise reichhaltigen - Vererzungen sind hier auch Konglomerat-Einlagerungen zu sehen.

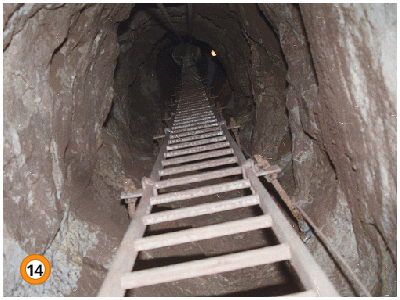

Der Wetterschacht ist gleichzeitig Notausstieg aus dem Besucherbergwerk. In seiner Funktion als Wetterschacht führt er - je nach Wind- und Luftdrucklage - frische Luft (Wetter) ins Bergwerk oder führt Luft aus dem Bergwerk nach draußen. Als Notausstieg müßte er genutzt werden, wenn es innerhalb des Bergwerkes zu einem Einbruch käme, der den normalen Zugang versperren würde. Dann müßten unsere Besucher auf einer “Fahrt” (Leiter) ca 24 Meter senkrecht nach oben steigen, natürlich durch Gurte und ein Seil gesichert.